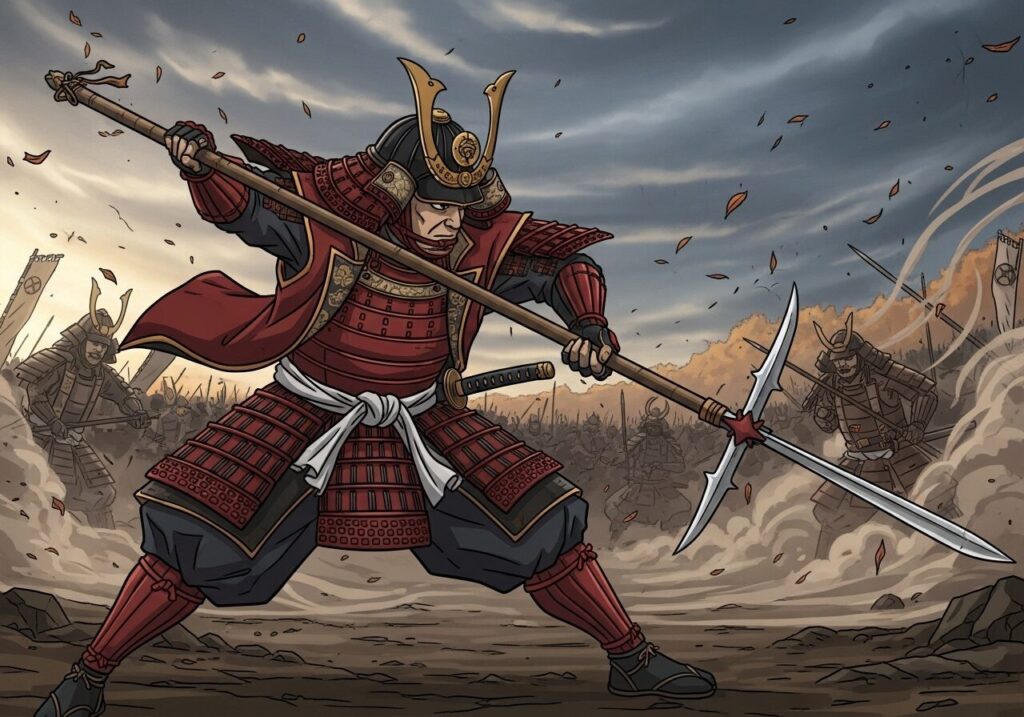

戦国時代には、大名として天下を競った者たちとは別に、その武勇だけで歴史に名を刻んだ男たちがいました。

可児吉長(通称・可児才蔵-かに さいぞう)もまた、その一人です。

彼は関ヶ原の戦いで、その比類なき武勇を天下に知らしめ、「笹の才蔵(ささのさいぞう)」の異名で後世に語り継がれることになります。

今回は、可児才蔵の破天荒な生涯に迫ります。

関ヶ原の戦い:「笹の才蔵」の異名が生まれた日

「笹の才蔵」という異名は、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦い(せきがはらのたたかい)で生まれました。

その由来には、いくつかの説があります。

一つは、討ち取った敵兵の首に、目印として笹の葉を差していったというもの。

彼の武勇は凄まじく、戦場には笹の葉がまるで雪のように散らばっていたと伝えられています。

もう一つは、彼の指物(さしもの-旗)が笹の葉をモチーフにしたものだった、という説です。

いずれにせよ「笹」というユニークなキーワードが、彼の圧倒的な武功を象徴し、彼の名を後世に残すことになりました。

東軍最強!一番槍を争った武勇

関ヶ原の戦いで、可児才蔵は東軍の福島正則隊に属していました。

福島隊は東軍の先陣として最前線で戦い、才蔵はそこで獅子奮迅の活躍を見せます。

彼は、福島隊の一番槍を争うほどの勢いで戦場を駆け抜け、次々と敵を討ち取りました。

※一番槍(いちばんやり):最初に敵に突入し、手柄を立てること

その武功は凄まじく、「東軍の中で最も多くの首級を挙げた」という伝説が残されているほどです。

彼の武勇は、徳川家康も高く評価したと言われています。

「武功こそすべて」の生き様

彼は、自分の武功を最大限に活かせる場所を求め、何度も主君を変えました。

その生き様は、現代の私たちの価値観とは異なるものです。

しかし彼にとっては、「武功を立てることこそが武士の務め」という、揺るぎない信念に基づいたものでした。

彼の破天荒な生涯を物語るエピソードの一つに、天正12年(1584年)の長久手の戦いでの主君・羽柴秀次との決別があります。

秀次が敗走した際、徒歩で逃げていたところ、馬に乗った才蔵に出くわします。

秀次が馬を貸すよう命じたところ、才蔵は「雨降りに傘を貸す者などおらぬ(雨の日に傘を貸す者などいない)」と言い放ち、そのまま走り去っていきました。

このように、才蔵が歴史に名を残した理由は、武勇だけでなく、その強烈な個性にもありました。

- 関ヶ原で「笹の才蔵」の異名を得た。

- 東軍で最も多くの首級を挙げたという伝説が残る。

- 「武功こそすべて」という信念で、主君を転々とした。

可児才蔵は、大名ではない一介の武士でありながら、その卓越した武勇と信念を貫いた生き様によって、戦国の世を象徴する存在となったのです。

彼の物語は、私たちに「己の道を貫くこと」の重要性を教えてくれます。

武士たるもの、武功こそ第一。才蔵殿は、まさにその道を極められたお方。

主君を転々としたとて、その生き様は、まごうことなき武士の鑑。

コメント