「百万一心(ひゃくまんいっしん)」は、戦国時代の名将・毛利元就が残した、一致団結することの重要性を説く言葉です。

この言葉は、毛利家の本拠地であった吉田郡山城(よしだこおりやまじょう)の石垣に刻まれていると言われています。

この記事では「百万一心」の言葉が刻まれた城をたどりながら、その真の意味と、知将・毛利元就が込めたかったであろう思いを探っていきます。

巨大な要塞、吉田郡山城と「百万一心」

吉田郡山城は、現在の広島県安芸高田市に位置し、毛利元就が居城とした場所です。

彼はこの城を、戦国時代の動乱を生き抜くための堅固な要塞へと改修していきました。

その石垣の普請(ふしん)作業は、多くの人々が関わる大規模なものでした。

「百万一心」は、この城の石垣を築く際に、普請に携わった人々の結束を願って、人柱の代わりに刻まれたと伝えられています。

縦書きで「一日一力一心」と読めるように書かれており、「人々が心を一つにしすれば、何事もなしうる」というメッセージが込められています。

時代を超えて語り継がれる、知将のメッセージ

「百万一心」が持つ「多くの人が心を一つにする」という教訓は、毛利元就の生涯における重要な戦略でもありました。

元就は、家臣や領民の心を掴むことに長けていました。

家臣一人一人の働きを公平に評価し、領民の生活を安定させる政策を積極的に行います。

その結果、毛利家は他の一族からの裏切りや内部分裂が少なく、固い結束力を持つようになりました。

これらの行動は、まさに「百万一心」という言葉を体現するものでした。

言葉だけでなく、自らの行動で人々の心を一つにしていった元就の生き様こそが、この言葉を特別なものにしているのです。

まとめ:伝説の言葉が示す、真のリーダーシップ

「百万一心」は、知将・毛利元就が、混乱の時代を生き抜くために最も重要視した、人々の心を一つにするという真のリーダーシップを象徴しています。

この言葉が史実か創作かに関わらず、現代においても、多くの人が一つの目標に向かって心を合わせることの重要性を教えてくれます。

吉田郡山城の石垣は、今もなお私たちにその普遍的な教訓を静かに語りかけているのです。

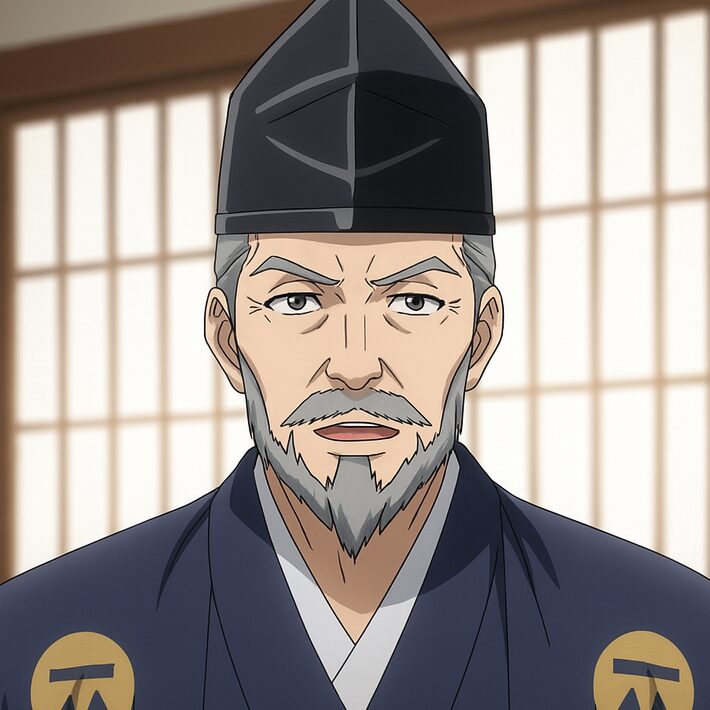

※この記事に掲載している画像はイメージです。実際の団体、個人、建物、商品などとは異なる場合があります。

わし一人の力など、たかが知れている。

家臣や領民が心を一つにしてくれるからこそ、毛利家は今日まで生き残れたのじゃ。

コメント