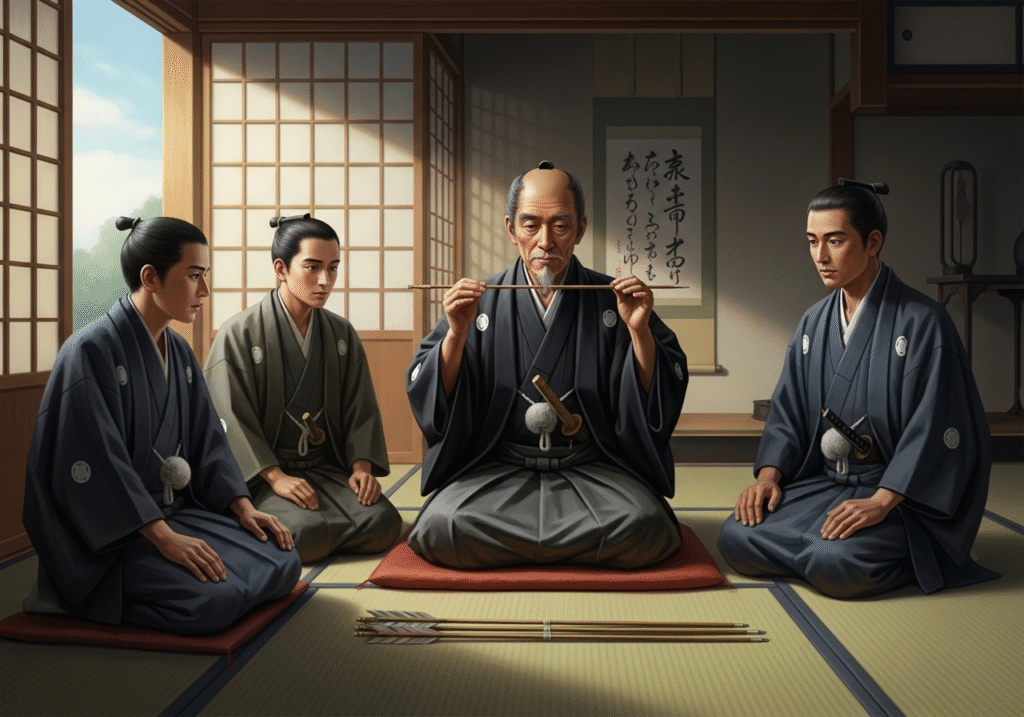

戦国時代の知将・毛利元就といえば、「三本の矢」の故事や、厳島の戦いでの奇策など、華々しい武勇伝が語り継がれています。

その陰で、父の期待と重圧を一身に背負い、毛利家を支え続けた人物がいました。

それが、長男の毛利隆元(もうり たかもと)です。

弟たちのような派手な武功はありません。

しかし隆元の存在なくして、毛利家の隆盛はあり得ませんでした。

この記事では、父・元就に愛されながらも苦悩した彼の生涯を紐解き、その功績に迫ります。

毛利氏と大内氏の架け橋となる

隆元は、幼い頃から人質として、山口の強国・大内氏のもとで過ごしました。

これは元就が毛利家を守るために下した苦渋の決断でしたが、大内氏からは厚遇されます。

- 当主・大内義隆や大内氏の家臣たちと親交を深めます。

- 義隆を烏帽子親として元服し、義隆から「隆」の偏諱を与えられて「隆元」名乗りました。

- 「西の京」と呼ばれた大内文化に触れ、高い教養を身につけました。

- 毛利家に戻った後も、大内義隆の養女で大内氏の重臣・内藤興盛の娘と結婚しています。

このように、隆元を人質としたことで、毛利氏と大内氏の関係は深まっていきます。

「内政」と「外交」の功績

父・元就が各地で戦を繰り広げる間、隆元は本拠地で毛利家の内政と外交を一手に担っていました。

彼は家臣たちの信頼を勝ち取り、結束を固めることに心を砕きました。

隆元が果たした主な功績は、以下の通りです。

- 領国経営の安定: 新しく手に入れた領地を安定させるため、検地や徴税制度の整備に尽力。武力で手に入れた土地を、経済的にも安定した基盤へと変えていきました。

- 大内氏との外交: 隆元は人質時代に培った経験を活かし、大内氏との外交交渉において重要な役割を果たしました。これにより、元就は安心して戦に集中することができたのです。

こうした地道な努力があったからこそ、毛利家は戦国大名としての基盤を確立することができたのです。

悲劇の死と、その後の毛利家

天文15年(1546年)、毛利家の家督を継ぎます。

しかし永禄6年(1563年)8月4日、家臣の和智誠春(わちまさはる)の館に招かれもてなしを受けた後、隆元は41歳という若さで急死。

この突然の死は、毛利家に大きな衝撃を与えました。

一説には「毒殺」とも言われていますが、その真相は定かではありません。

元就はその死を深く悼みながらも、これを単なる病死とはせず、毒殺を強く疑いました。

その結果、誠春をはじめとする饗応関係者は処断されます。

隆元の死後、隆元の子・幸鶴丸(後の輝元)が家督を継ぎました。

この新たな体制において、弟の吉川元春と小早川隆景が中心となり輝元を補佐し、家を支えていきます。

彼らが「毛利両川」として知られるようになるのも、長兄である隆元の存在と、彼が築き上げた毛利家の基盤があってこそでした。

まとめ:真の「三本の矢」の長男

毛利隆元の生涯は、派手な武功とは無縁でした。

しかし父・元就の期待に応え、毛利家を内側から支えた彼の功績は、決して見過ごすことはできません。

「三本の矢」が象徴するように、毛利家が揺るぎない結束力を持ったのは、長男として家族と家臣の信頼を一身に集めた、隆元の存在があったからこそです。

彼は毛利家の屋台骨を支え、父の偉業を陰から支えた、真の「三本の矢」の長男だったと言えるでしょう。

隆元が内政を固め、家臣の心をつないでくれたからこそ、わしは戦に集中でき、毛利家は中国の覇者となれたのだ。

しかし、その無念の死は、今なおわしの心を苛む。

コメント