「謀神」と称され、中国地方の覇者となった毛利元就。

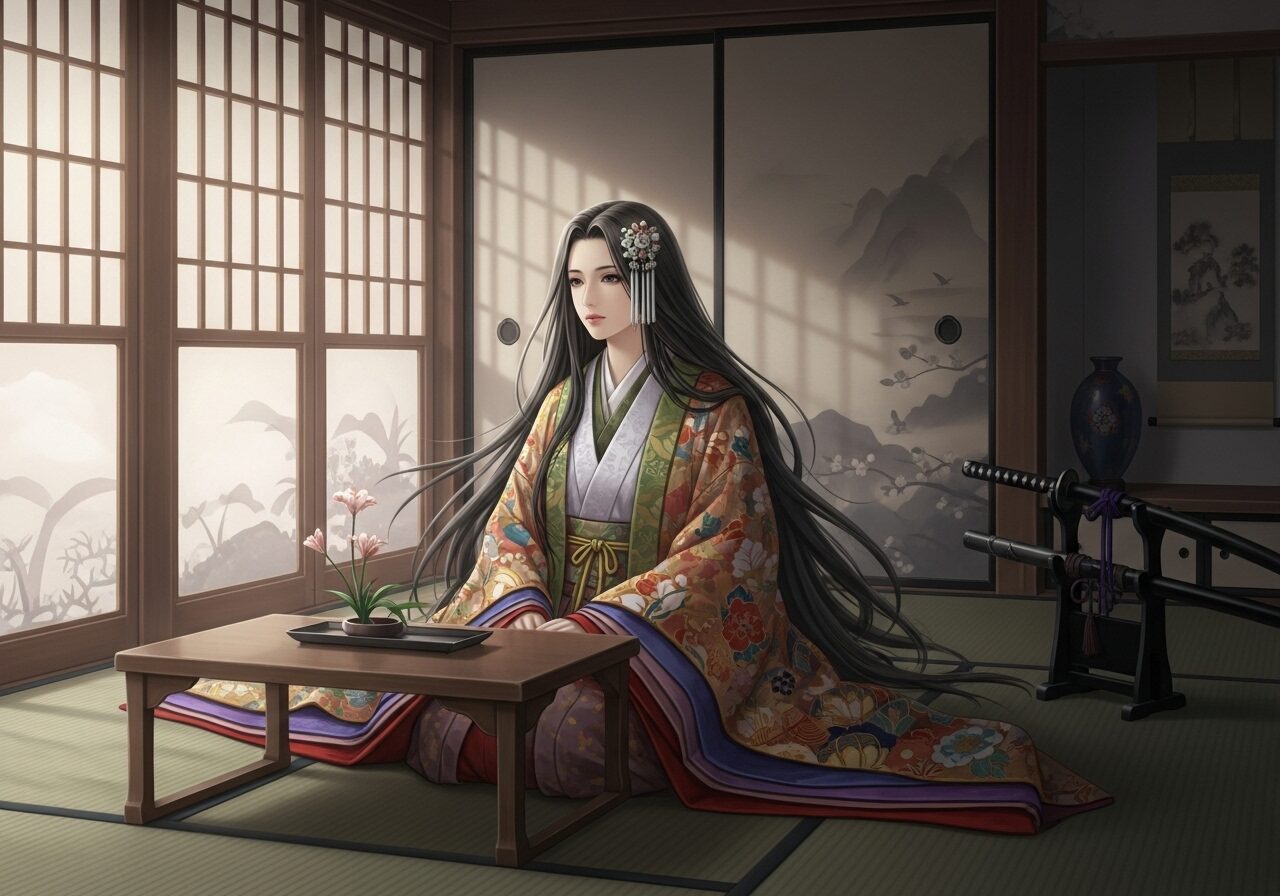

彼の人生に深く影響を与えた一人の女性がいました。

それが、元就の正室・妙玖(みょうきゅう)です。

※妙玖は法名であり、本名はわかっていません

妙玖は元就の妻として夫を支え、三人の息子たちを育て、毛利家の礎を築きました。

そして彼女の存在は、元就の「三子教訓状(さんしきょうくんじょう)」にも深く関わっていると言われています。

夫婦の出会いと生涯の愛

妙玖は、当時毛利家の宿敵だった吉川家の娘として生まれました。

彼女が毛利家に嫁いだのは、毛利家と吉川家の和睦を目的とした「政略結婚」でした。

しかしこの結婚は、政略を超えた深い愛情で結ばれることになります。

元就は当時としては珍しく、側室を持ちませんでした(※妙玖の存命中)。

さらに、彼女の存命中に限らず亡くなった後も、元就は書状の中で妙玖について言及し続けていました。

元就が妙玖を深く信頼し、心の拠り所にしていた証拠と言えるでしょう。

三人の息子の誕生

妙玖が果たした最も重要な役割の一つが、元就の正室として、三人の息子たちを世に送り出したことです。

- 毛利隆元(長男)

- 吉川元春(次男)

- 小早川隆景(三男)

この三人は後に毛利家を支え、中国地方の覇権を確立する基盤となります。

毛利家の発展に尽くした妙玖でしたが、天文14年(1545年)11月30日にこの世を去りました。

愛する妻の死は、元就に大きな悲しみをもたらし、その後の彼の生き方にも影響を与えたと言われています。

元就が息子たちに「三子教訓状」を書き残したのは、妙玖の死からしばらく経った後のことでした。

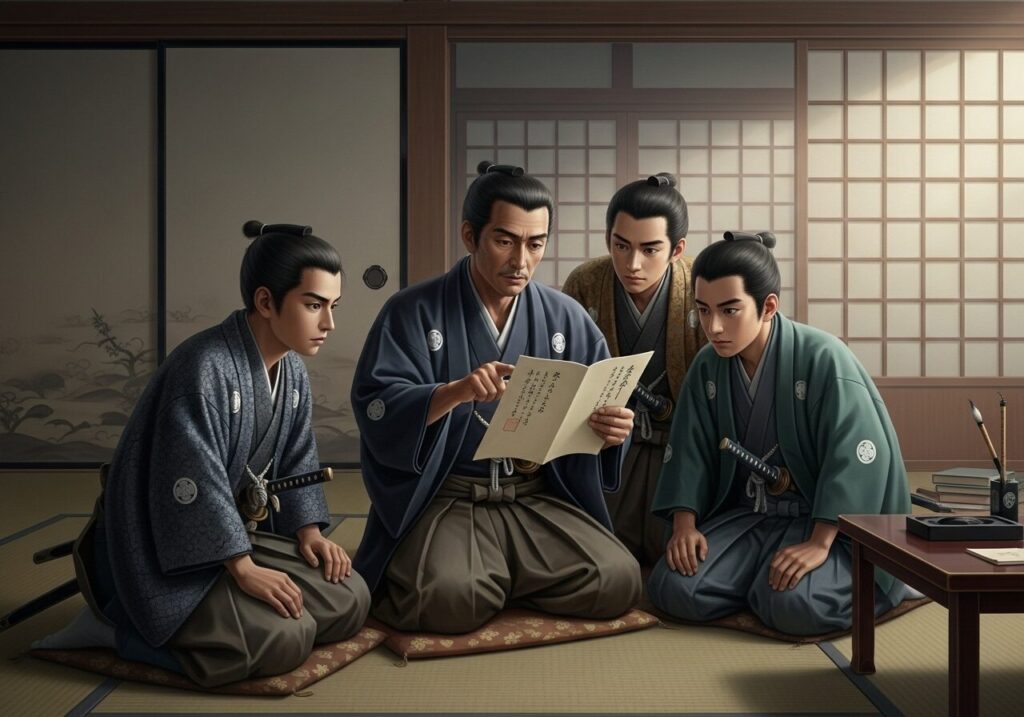

「三子教訓状」に込められた想い

元就の有名な故事である「三矢の訓」は、後世の創作です。

この教えが生まれるきっかけとなったのが、実際に元就が三人の息子たちに残したとされる「三子教訓状」です。

これは、弘治3年(1557年)11月25日に書かれたものです。

元就はこの教訓状を通じ、「三人が力を合わせ、毛利家を永続させること」が最も重要であると強く訴えています。

教訓状には次のような一文があり、妙玖についても書かれていました。

亡き母、妙玖に対するみんなの追善も供養も、これに、過ぎたるものはないであろう。

これは「三人が力を合わせ、毛利家を繁栄させることこそが、妙玖への一番の弔いである」という意味です。

つまり妙玖は、「三子教訓状」誕生のきっかけとなった人物とも言えるでしょう。

まとめ

妙玖は、毛利家を根底から支えた重要な人物でした。

彼女の存在は、元就の心を安らがせると同時に、息子たちを立派な武将へと育て上げる上で大きな役割を果たしました。

そして「三子教訓状」という、後世に語り継がれる教訓を生み出すきっかけとなりました。

妙玖の生涯は、戦国乱世を生き抜いた女性の強さと、家族を思う深い愛を私たちに教えてくれています。

戦国の世にも、心温まる夫婦の物語があったとは。

三子教訓状に込められた想いを知り、改めて毛利家の絆の強さを感じた次第。

コメント