戦国時代、中国地方を平定した稀代の知将、毛利元就(もうり もとなり)。

彼の生涯を語る上で欠かせないのが「三矢の訓(みつやのおしえ)」です。

「一本の矢は簡単に折れてしまうが、三本束ねれば決して折れることはない。」

この有名な教えは、元就が三人の息子たちに団結の大切さを説いたものとして知られています。

しかしこれは後世に作られたものであり、史実ではありません(創作)。

では、なぜこのような話が生まれたのでしょうか。

その背景には、元就と三兄弟の間に結ばれた深く強固な絆と、知将としての緻密な戦略があったのです。

この記事では「三本の矢」というキーワードを通して、毛利元就の生涯と、彼が息子たちに託した本当の思いに迫ります。

逸話はなぜ生まれたか?元就に与えた教訓

元就は、決して恵まれた環境で育ったわけではありません。

家督を継いだ当時の毛利家は、周辺の強国である大内氏や尼子氏の狭間に置かれた弱小勢力でした。

その上、弟との家督争いという内憂も経験したため「家を守り栄えさせるためには『一族の結束』が何よりも重要」と痛感していたと考えられます。

三本の矢の源流:「三子教訓状」

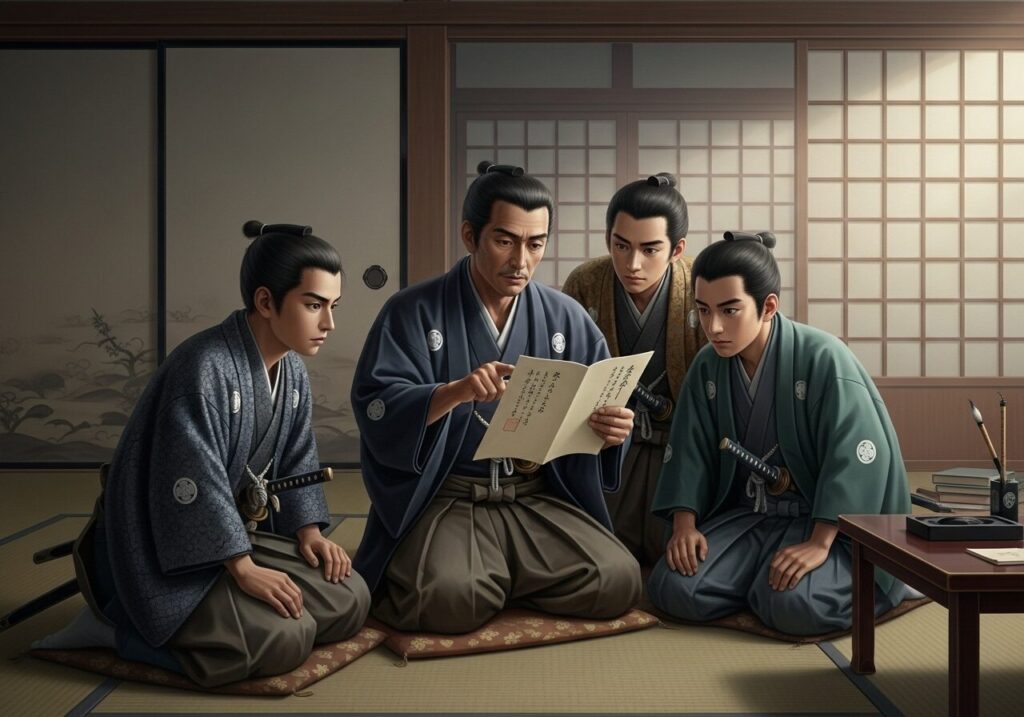

「三矢の訓」が生まれるきっかけとなった史料が、実際に元就が三人の息子たちに書き残した「三子教訓状(さんしきょうくんじょう)」です。

これは、弘治3年(1557年)11月25日に書かれたものです。

元就はこの教訓状を通じ、「三人で力を合わせ、毛利家を永続させること」が最も重要であると強く訴えています。

三兄弟それぞれの役割と絆

「三本の矢」の強さは、一本一本の矢が持つそれぞれの特性と、それらが束ねられたときの相乗効果にあります。

元就の息子たちもまた、それぞれが異なる能力と役割を持っていました。

- 毛利隆元(長男): 謹厳実直な性格で、家督を継ぐ立場として毛利家の本家を支えました。

- 吉川元春(次男): 勇猛果敢な武将で、「毛利両川(毛利家の二つの川)」の一角として武を司りました。

- 小早川隆景(三男): 優れた知略を持つ智将で、「毛利両川」のもう一角として政治や外交を担いました。

この三兄弟はお互いの役割を尊重し、元就が定めた家訓を守って毛利家のために尽力しました。

特に元就の死後、彼らは協力して豊臣秀吉の天下統一に立ち向かい、毛利家の存続を図ります。

三兄弟の固い結束があったからこそ、毛利家は戦国の動乱を生き抜くことができたのです。

まとめ:毛利元就が託した真の教え

「三矢の訓」は創作であるものの、その背景にある一族の結束こそが、毛利元就が息子たちに最も伝えたかった真の教えでした。

- 逸話の源流: 元就が息子たちに残した「三子教訓状」がその根幹にあり、三兄弟の協力の重要性を説いています。

- 結束の戦略性: 長男・隆元を柱に、元春(武)と隆景(智)の毛利両川が役割を分担し、相互に協力する緻密な戦略が一族の繁栄を支えました。

- 歴史的意義: 元就の死後も、三兄弟がこの教えを守り固く結束したからこそ、毛利家は戦国の激しい動乱の中で中国地方の覇者としての地位を確立し、存続することができたのです。

毛利元就の生涯と「三矢の訓」は、「困難な状況下で成功を収めるには、組織全体の強固な結束が不可欠である」ことを現代にも伝えています。

「三矢の訓」は、わしの真意をよく伝えておる。

乱世において、家を守る根幹は「一族の結束」に他ならない。隆元、元春、隆景の異なる才が一つになれば、いかなる困難も乗り越えられる。

コメント