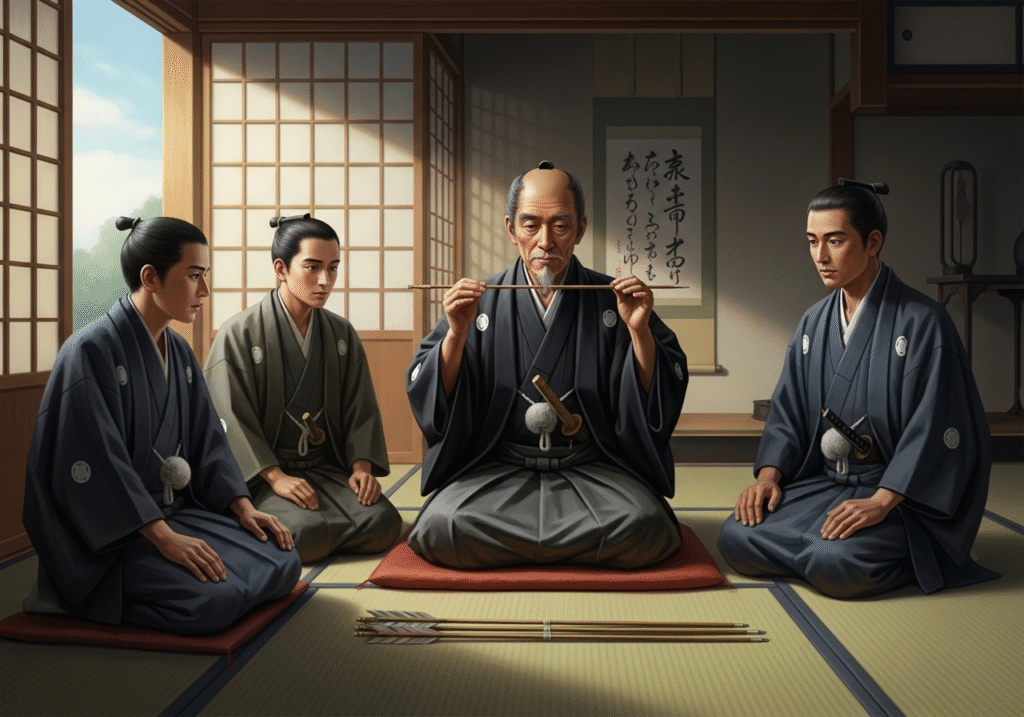

毛利元就が三人の息子に伝えたとされる、「三矢の訓」の故事。

その三男である小早川隆景(こばやかわ たかかげ)は、兄の吉川元春とともに「毛利両川」として、本家である毛利隆元を支えました。

豪勇で知られる元春が陸の戦を担ったのに対し、隆景は瀬戸内海を制する水軍を率い、智略をもって毛利家の天下取りを支えたのです。

この記事では、「三本の矢」の一人・小早川隆景がどのように水軍を築き、いかにして智将として名を馳せたのか、その物語を紐解いていきます。

「陸の吉川、海の小早川」—なぜ隆景は水軍を率いたのか

小早川家は元々、瀬戸内海沿岸に勢力を持つ有力な国人領主でした。

毛利元就は、隆景を小早川家の養子とします。

これにより毛利家の勢力圏を瀬戸内海に広げると同時に、小早川家が持つ水軍の力を手中に収めました。

隆景がこの水軍を率いたことは、毛利家にとって大きな意味を持っていたのです。

当時の中国地方は、陸路だけでなく、物流の大動脈である海路の支配が重要でした。

隆景は水軍を整備し、時には海賊衆を取り込みながら、その勢力を拡大していきました。

この水軍こそが、毛利家が周辺勢力との戦いを有利に進めるための、最大の切り札となったのです。

知将・隆景の真価が発揮された「厳島の戦い」

隆景の智略が最も光ったのが、天文24年(1555年)10月1日に起きた「厳島の戦い」です。

当時、毛利家と覇権を争っていた陶晴賢は、大軍を率いて厳島に上陸しました。

兵力で劣る毛利元就は正面からの激突を避け、奇襲作戦を決行します。

この作戦において、隆景率いる水軍は極めて重要な役割を果たしました。

- 海上の封鎖: 隆景の水軍は、厳島と本土を結ぶ海路を完全に封鎖。陶軍の退路を断ちます。

- 夜間の奇襲上陸: 嵐に乗じて、主戦力となる兵を厳島へ秘密裏に上陸させました。この奇襲により、陶軍は完全に意表を突かれました。

毛利軍が陸から、そして隆景の水軍が海から攻め立てることで、陶軍は壊滅的な打撃を受けます。

この勝利は、毛利家が中国地方の覇者となる上で決定的な一戦となりました。

この戦いは、隆景が戦況全体を見通す「優れた戦略家」であることを証明したのです。

天下人・豊臣秀吉も認めた智謀

厳島の戦いの後も、隆景の水軍は毛利家の勢力拡大に貢献し続けました。

天下統一を進める豊臣秀吉との対立が深まると、隆景は外交手腕を発揮します。

秀吉の中国攻めに対して、武力では抗しきれないと冷静に判断した隆景は、兄の元春や他の家臣が主戦論を唱える中、和睦を主張しました。

そして、家臣・清水宗治の切腹という犠牲を払いながらも「毛利家の存続」という最善の結果を導き出したのです。

その後、隆景は秀吉にその才覚を高く評価され、豊臣政権の五大老(ごたいろう)の一人に数えられました。

これは武力だけでは成し得ない、隆景の智謀と政治的手腕が認められた証です。

晩年は後継者問題に苦悩しました。

しかし、その死の直前まで毛利家と豊臣政権のために尽力しました。

「三本の矢」の結束を体現した生涯

隆景の生涯は、「三矢の訓」をまさに体現したものでした。

兄・隆元と元春を支え、自らの才能を毛利家全体の繁栄のために惜しみなく使いました。

隆景は、豪傑・武闘派のイメージが強い戦国時代にあって、冷静な判断力と卓越した知略で時代を生き抜いた稀有な存在です。

彼の智略によって築かれた水軍は、毛利家が天下に並ぶ大勢力となる上で不可欠なものでした。

小早川隆景という智将の存在は、「三本の矢」結束が武力だけではなく、多様な才能によって成し遂げられたものであることを教えてくれます。

隆景が小早川家の水軍を掌握し、瀬戸内海の覇権を確立してくれたからこそ、毛利家は海で優位に立てた。

兄弟の結束を体現し、わし亡き後も家を支えた、毛利家の未来を託すに足る人物であった。

コメント