戦国時代の中国地方を舞台に、熾烈な覇権争いを繰り広げた二人の智将がいました。

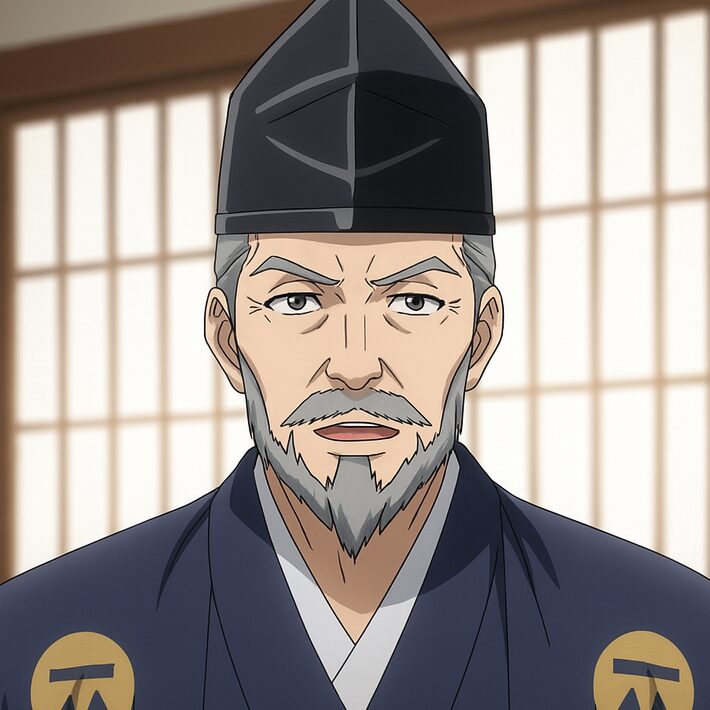

一方は「謀聖(ぼうせい)」と称された尼子経久(あまご つねひさ)、もう一方は「謀神(ぼうしん)」と称された毛利元就(もうり もとなり)です。

尼子経久は、一代で出雲国守護代の立場から「十一カ国太守」とまで呼ばれる勢力に拡大した「下克上の体現者」でした。

その晩年に立ちはだかったのが、若き毛利元就でした。

元就は着々と力をつけ、経久が亡くなった後、尼子氏は元就によって滅ぼされてしまいます。

なぜ、尼子氏は元就に滅ぼされたのでしょうか?

その理由を、尼子氏の栄光と最期を辿りながら見ていきましょう。

「謀聖」尼子経久の栄光

尼子経久は、その生涯において数々の謀略を成功させ、自らの地位を築き上げました。

巧みな奇襲、外交戦術といったその冷徹かつ巧妙な策から、「謀聖」と呼ばれるようになりました。

彼の代名詞とも言えるのが、守護代の職を解かれ居城から追放された後に、居城である月山富田城を奪還した時の策です。

追放された経久は、鉢屋衆(はちやしゅう)という芸能集団を味方に付けます。

新年を祝う舞の演者に変装して城内に侵入。宴会の中油断しているところに襲いかかり、城を奪い返しました。

こうした謀略を駆使して出雲国を統一し、最盛期には山陰から山陽に及ぶ広範な領国を築き上げ、11カ国を支配するまでになります。

※実質的に勢力下に収めていたのは、出雲、石見、隠岐、伯耆、備後といった山陰地方の諸国のみ

鏡山城の戦い:経久が元就の才能を警戒するきっかけ

経久と元就の関係は、尼子氏が安芸国へ勢力を拡大する過程で始まりました。

当時の毛利氏は、強大な尼子氏の傘下に入り、勢力拡大の足がかりを掴もうとしていました。

大永3年(1523年)の鏡山城の戦い(かがみやまじょうのたたかい)は、経久が元就の真価を初めて目撃した戦いとして知られています。

この戦いで尼子方として参戦した元就は、調略(内部工作)によって瞬く間に陥落させ、一番の戦功を挙げます。

しかし、戦後に経久は毛利氏へ恩賞を与えませんでした。

その結果、元就は経久に対して不信感を募らせることになりました。

元就の鮮やかで周到な計略は、経久にとって「賞賛すべき功績」ではなく、「警戒すべき才能」として映りました。

経久は、自らに匹敵する、あるいはそれを超える謀略の才を持つ元就を、「危険な存在」と認識したのです。

決定的な亀裂:毛利氏の家督相続への介入

経久の元就に対する警戒は、やがて強引な「家督相続への介入」という形となって現れます。

元就が家督を継いだ際、経久は毛利氏の重臣たちと結託し、元就の異母弟である相合元綱に継がせようとする動きを見せました。

元就を失脚させ、扱いやすい人物(元綱)を当主に据えることで、毛利氏を意のままに操ること。

これにより、元就は経久に対して決定的な不信感を抱いたことで、尼子氏から離反し、大内氏の傘下に入ります。

元就を抑え込もうとしましたが、この行動によって中国地方の将来の覇者を完全に敵に回してしまったのです。

毛利元就と尼子氏の激突

晩年に孫・晴久に家督を譲り、晴久の代に尼子氏は全盛期を迎えます。

安芸国では毛利元就が着々と勢力を拡大しており、尼子氏と毛利氏は激しい戦いを繰り広げます。

元就の居城・吉田郡山城をめぐる攻防戦は、尼子氏と毛利氏の運命を分ける戦いとなります。

栄光の終焉:二代の死と元就の攻勢

晴久が吉田郡山城の攻防戦で元就に大敗を喫した天文10年(1541年)11月13日、経久は亡くなりました。

この大敗と経久の死は、尼子氏衰退の始まりでした。

一方で元就は名声が一気に高まり、周辺の国人は毛利氏に恭順するようになります。

この遠征は、経久の反対があったにもかかわらず、晴久が強行したと言われています。

吉田郡山城の戦いは、毛利氏が強大な尼子氏を撃退したというだけでなく、中国地方の勢力図を大きく変える転換点となりました。

さらに、晴久も永禄3年(1560年)に急死してしまいます。

その後元就が尼子氏の領地へ攻め込み、次々と領地を奪われ、永禄9年(1566年)11月21日に尼子氏は滅亡します。

まとめ

下克上を体現し、一代で尼子氏を隆盛させた尼子経久。

その生涯において、元就を敵に回したことは最大の誤算と言えます。

それでも、彼が築き上げた下克上の歴史は、後世に大きな足跡を残しました。

経久は、知略で時代を動かすことができることを証明した人物です。

彼の築いた「謀聖」という称号は、武力一辺倒の時代に知略の重要性を示した、彼の功績を称えるものと言えるでしょう。

彼の生涯は、いかにして弱者が強者に立ち向かい、勝利を収めるか、そして権力を維持することの難しさを私たちに教えてくれます。

彼の築き上げたもの、その全てが智謀に満ちておった。

じゃが、人は恐れからこそ判断を誤る。短慮な感情に基づく策は、結局のところ長くは続かん。

中国の覇権は、時代の流れと組織の結束を見極めた者が握るのじゃ。

コメント