戦国乱世を終わらせ、天下統一を進めた豊臣秀吉。

その時代、毛利家は中国地方の覇者として、秀吉に並ぶ一大勢力でした。

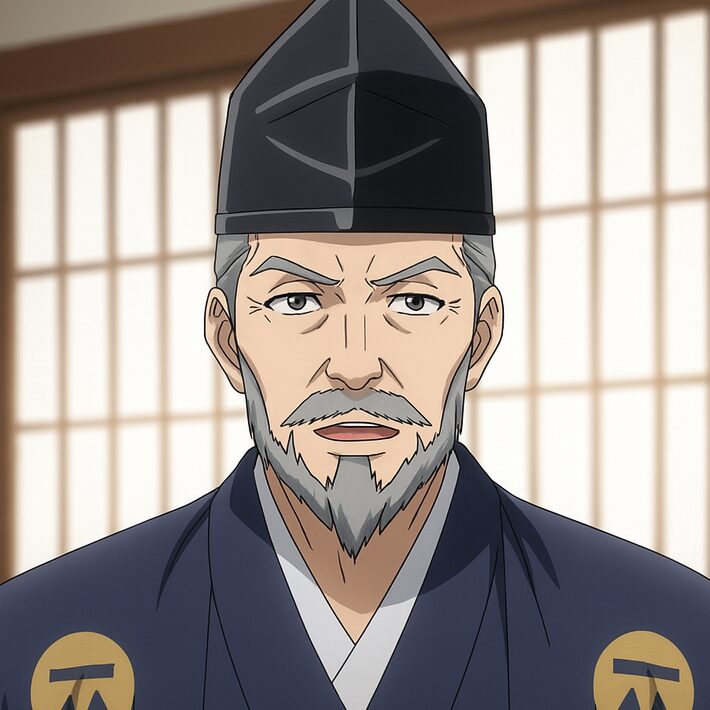

その当主、毛利輝元(もうり てるもと)は、祖父の元就や叔父の隆景・元春といった稀代の英雄たちの陰に隠れてしまい、「凡庸な当主」と評されることもある人物です。

しかし彼が築いた壮麗な城である広島城には、毛利家存続のために輝元が下した、知られざる決断と覚悟が隠されています。

この記事では、関ヶ原の戦い以前、秀吉の天下統一の時代における毛利輝元のもう一つの顔と、巨大な城に託した毛利家の未来の物語を紐解いていきます。

山城から平城へ:時代の変化と毛利家の転換点

祖父・毛利元就が本拠とした吉田郡山城(よしだこおりやまじょう)は、周囲を山に囲まれた天然の要塞でした。

戦国時代においては、防御に優れた「山城(やまじろ)」が主流だったのです。

しかし秀吉の天下統一が目前に迫ると、時代の主流は、政治や経済の中心となる平野に築かれた「平城(ひらじろ)」へと移り変わります。

商業や交通の利便性が重視され、城下町を整備することで、領国の支配を強める必要があったのです。

輝元は、時代の変化を敏感に察知していました。

彼は毛利家が生き残るためには、これまでの防衛に特化した山城から、経済と政治を司る新しい城へ拠点を移す必要があると判断しました。

それは祖父の時代から続く古いやり方を捨て、新たな時代に対応していくという、大きな決断だったのです。

家臣団を動かし、巨大な城を築く

吉田郡山城から海に近い太田川の三角州へと拠点を移す決断は、決して容易なものではありませんでした。

広大な土地を埋め立て、城と城下町を一体として築き上げるためには、膨大な費用と労力が必要でした。

さらに先祖代々の居城を捨てることに対して、家臣の中には反対の声も上がったことでしょう。

しかし輝元は家臣団をまとめ上げ、この一大事業を成功させます。

- 豊臣政権下での地位確立: 輝元は五大老の一人として、秀吉から中国地方の支配を任されていました。広島城の築城は、その権威を内外に示すためにも重要な意味を持っていたのです。

- 物流と経済の中心地: 広島は瀬戸内海の交通の要衝であり、城下町を整備することで商業を活性化させ、毛利家の財政基盤を強固にしました。

- 家臣の統制: 城下町に家臣を集住させることで、いざという時の動員を迅速にし、当主である輝元の権威を強固なものにしました。

これらの要素が結びつき、壮大な広島城は完成しました。

この城は、輝元が「凡庸な当主」ではなく、時代の先を見通す「優れた内政家」であったことを物語っているのです。

広島城が象徴するもの

関ヶ原の戦いで西軍の総大将として敗北し、毛利家は大幅な減封を余儀なくされます。

築き上げた広島城を失い、新たな拠点として萩城を築くことになります。

しかし輝元が広島城に託した想いは、その後の毛利家を支え続けました。

経済基盤を重視し、平和な時代を見据えた彼の施策は、江戸時代の長州藩の安定につながります。

広島城は関ヶ原の戦いの結末だけではない、毛利輝元という人物のもう一つの顔を今に伝える、静かな証人なのです。

※この記事に掲載している画像はイメージです。実際の団体、個人、建物、商品などとは異なる場合があります。

山城を捨て平城を築くという大転換を下したことこそ、乱世を生き抜いたわしにもできぬ、時代の先見の明。

内政と経済を重視し、広島城を築いた決断は、毛利家を近世大名として存続させるための最大の功績である。

コメント