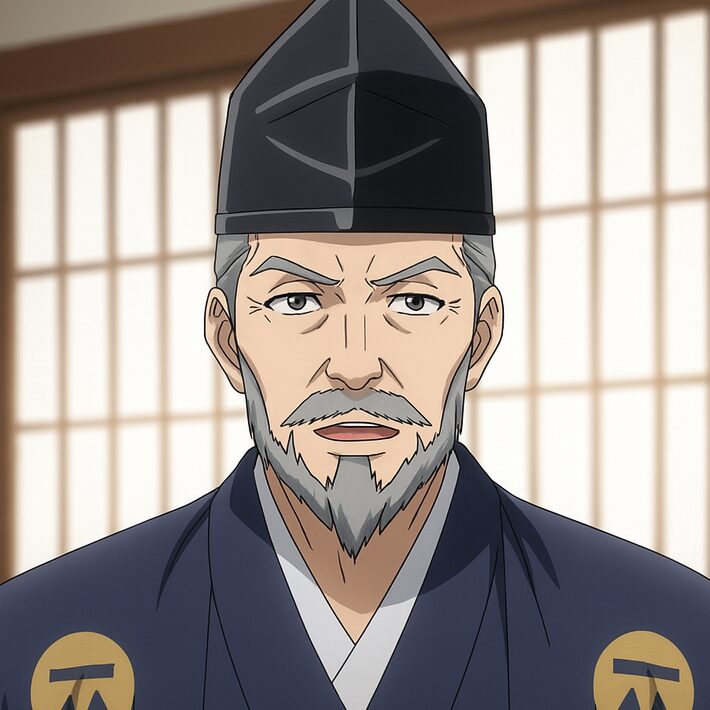

戦国時代、中国地方にその名を轟かせた智将・毛利元就(もうり もとなり)。

彼が弱小な国人領主から大名へと飛躍するきっかけとなったのが、天文9年(1540年)から翌年にかけて勃発した、吉田郡山城の戦い(よしだこおりやまじょうのたたかい)です。

尼子晴久(あまご はるひさ)が率いる3万の大軍に、元就はわずか8千の兵で立ち向かいました。

この絶望的な戦況を覆し、見事な勝利を収めた元就の戦略は、まさに「謀神」の異名にふさわしいものでした。

では、元就はいかにして勝利を掴んだのでしょうか?その必勝戦略を紐解いていきましょう。

戦いの背景

当時、出雲国の尼子氏は中国地方で最大級の勢力を誇っていました。

一方、安芸国の毛利氏は、尼子氏と大内氏という二大勢力に挟まれた弱小な存在でした。

毛利氏は元々尼子氏に服属していました。

しかし尼子氏による家督介入などで不信感を抱き、大内氏へと転属します。

これを受け、尼子氏当主・尼子晴久は毛利氏討伐を決意。

天文9年(1540年)6月に、大軍を率いて毛利氏の居城・吉田郡山城に攻め込んできました。

兵力差は実に4倍近く。

元就はこの圧倒的な差を恐れることなく、綿密な戦略を練り上げていました。

元就の必勝戦略

元就は、正面からぶつかっては勝ち目がないことを理解し、以下のような多角的な戦略を展開しました。

籠城戦における人心掌握と堅固な守り

元就は戦いが始まる前に領内の百姓や商人を城内に入れ、共に籠城することにしました。

これは単なる兵力増強ではなく、領民を巻き込むことで、城全体の士気を高める狙いがありました。

城主と領民が一丸となる「百万一心(ひゃくまんいっしん)」の精神が、籠城戦を支える強固な基盤となりました。

大内氏へ「後詰め」の要請

元就は、戦いが始まる前から周防国の大内氏に援軍(後詰め)を要請していました。

大内氏がすぐには動かないことを見越していた元就は、その到着を待つ間、徹底した籠城戦で時間を稼ぎました。

味方の大内氏と敵の尼子氏、双方の動きを読み切った上での外交戦略でした。

勝利へのターニングポイント

尼子軍の攻勢が弱まり始めた頃、ついに大内氏の援軍が到着します。

これを好機と見た元就は、城内に籠る兵と共に城外に出て、大内軍と挟み撃ちにする総攻撃を敢行しました。

長期間の戦いで疲弊し士気の低下していた尼子軍は、思わぬ挟み撃ちを受け、天文10年(1541年)1月に撤退を余儀なくされます。

これにより、元就は大勝利を収めました。

吉田郡山城の戦いがもたらしたもの

この戦いは、毛利氏が強大な尼子氏を撃退したというだけでなく、「中国地方の勢力図を大きく変える転換点」となりました。

元就の名声は一気に高まり、周辺の国人は毛利氏に恭順するようになります。

吉田郡山城での勝利は、元就が武力だけでなく、知略、人心掌握術、そして外交手腕に長けた真の戦国大名であることを証明しました。

この戦いを境に、毛利氏は中国地方の覇者へと歩みを進めていくのです。

大軍が相手だが、智恵を尽くせば道は開ける。

「百万一心」、そうじゃ。皆の心が一つになれば、いかなる強敵も恐れるに足らぬのだ。

コメント