「戦国時代の知将」と聞いて、まず思い浮かぶ人物の一人に、毛利元就(もうり もとなり)が挙げられます。

彼の異名である「謀神(ぼうしん)」は、単なる戦術家や武将とは一線を画す、その卓越した謀略と知略を称えたものです。

元就は、巨大な勢力である尼子氏や大内氏といった強敵に囲まれていました。

それらに対して、正面からぶつかるのではなく、巧みな策略を用いて中国地方の覇者へと上り詰めました。

ここでは、彼が駆使した特に有名な三大謀略と、後世に伝わる「三本の矢」の教えについて解説します。

離間の計:新宮党粛清

毛利家が中国地方で台頭する上で最大の脅威であったのが、尼子晴久が率いる尼子氏でした。

元就は正面から戦っても勝ち目がないと悟り、内部から尼子氏を弱体化させる「離間の計」を仕掛けます。

尼子氏の有力な武将である新宮党は、その勇猛さから晴久にも恐れられる存在でした。

尼子国久・誠久親子が率いる一族。

尼子氏の本拠地である月山富田城の麓の新宮谷に屋敷を構えていたことから、この名で呼ばれました。

元就は、新宮党が謀反を企てているという偽の情報を尼子晴久に流します。

この虚偽の報告を信じた晴久は、天文23年(1554)11月、ついに彼らを誅殺してしまいます。

この事件により尼子氏は主力を失い、内部の結束も大きく揺らぐことになりました。

元就は直接手を下すことなく、最大の敵を自滅へと追い込んだのです。

※晴久の意思によるもので、この件に元就は関わっていないとも言われています

情報戦と奇襲:厳島の戦い

天文24年(1555年)10月1日の「厳島の戦い(いつくしまのたたかい)」は、元就の謀略が最も鮮やかに示された戦いです。

陶晴賢率いる大内氏の2万という大軍に対し、元就はわずか4千の兵で挑みました。

陶晴賢を厳島におびき寄せるため、厳島に防備の薄い城を用意し、 「厳島の城は守りが手薄で、攻められると勝てない」という偽情報を流します。

さらに家臣に命じて、「陶軍に寝返る」という虚偽の内応書を晴賢に送りつけました。

陶晴賢の大軍が厳島に上陸すると、元就は暴風雨の夜を利用して密かに海を渡り、陶軍の背後にある包ヶ浦へ上陸しました。

翌朝、山の上から駆け下りて奇襲開始。

同時に海から水軍が攻撃を仕掛け、陶軍の退路を完全に断ちます。

狭い島内で挟撃され逃げ場を失った陶晴賢は、自刃へと追い込まれました。

奇襲と奇策をもって、圧倒的な兵力差を覆し、見事に勝利を収めました。

外交と戦略:防長経略(ぼうちょうけいりゃく)

厳島の戦いで陶晴賢を討った後も、元就は慎重に領土を広げていきます。

大内氏との戦いでは、正面から戦うのではなく、書状を通じて離間工作を進めました。

これによって大内氏の重臣を対立させ、内紛を誘発。

この混乱に乗じて、弘治3年(1557年)4月3日に大内氏の拠点であった山口を制圧し、中国地方における支配を確固たるものにしました。

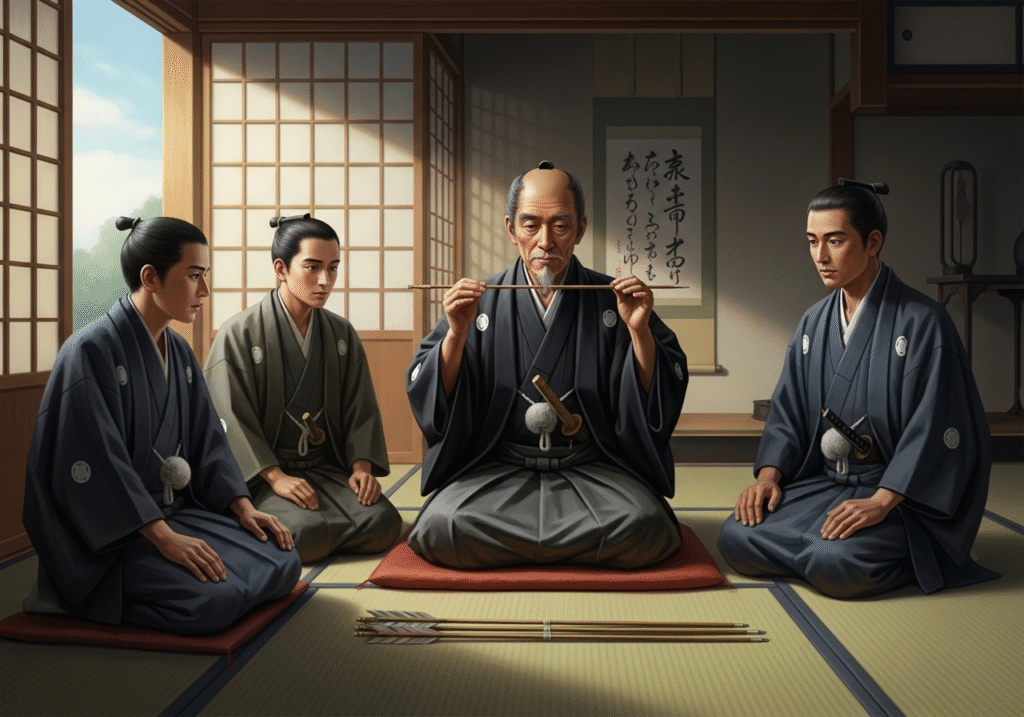

「三本の矢」に込められた教え

毛利元就の人生を語る上で欠かせないのが、「三矢の訓」です。

晩年、元就は息子の隆元、元春、隆景を枕元に呼び寄せ、一本ずつ矢を渡して折るように命じました。

息子たちは簡単に矢を折りました。

しかし次に三本を束ねた矢を渡すと、誰も折ることができませんでした。

このとき元就は、息子たちにこう諭したと伝えられています。

- 一本の矢は簡単に折れるが、三本束ねれば決して折れない

- 毛利家の一族は、互いに力を合わせ、一致団結しなければならない

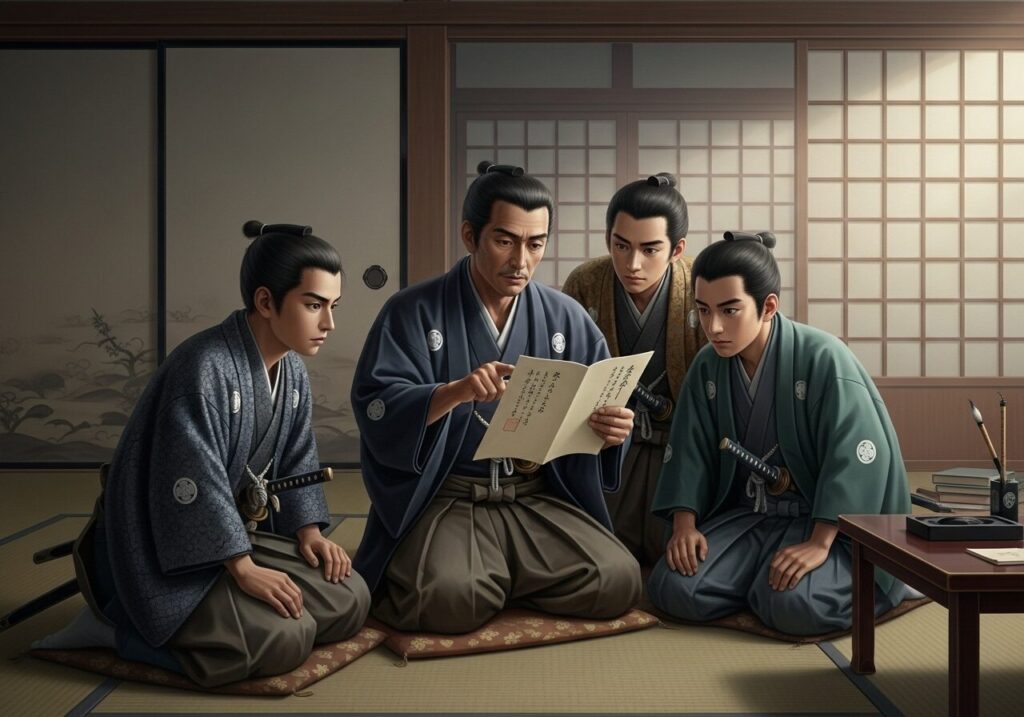

逸話の源流:元就が三子教訓状で訴えた、兄弟結束の重要性

「三矢の訓」は後世の創作です。

この故事が生まれるきっかけとなったのは、実際に元就が三人の息子たちに残したとされる「三子教訓状(さんしきょうくんじょう)」があるからです。

元就はこの教訓状を通じ、「三人が力を合わせ、毛利家を永続させること」が最も重要であると強く訴えています。

まとめ

毛利元就を稀代の英傑としたのは、戦の強さだけではありません。

卓越した情報収集力、人心掌握術、そして何よりも先を見通す知略によって、弱小な勢力から中国地方の覇者へと上り詰めました。

彼の行った三大謀略は、力ではなく頭脳で勝利を掴むという、まさしく「謀神」と称されるにふさわしいものです。

そして「三本の矢の教え」は、現代にも通じる組織の結束やチームワークの重要性を私たちに教えてくれています。

これらは、力なき者が生き抜くための智恵。武力に頼るばかりでは、いずれ滅びの道を行く。

そして、息子たちに遺した教訓。これこそが一番伝えたかったこと。一族が心を一つにせねば、家中の未来はない。

コメント