「謀略家」「知将」。毛利元就(もうり もとなり)と聞けば、多くの人がそんなイメージを抱くでしょう。

彼の生涯は、決して順風満帆なものではありませんでした。

幼少期に両親を亡くし、兄弟との家督争いにも巻き込まれた元就は、常に周囲の強大な勢力に脅かされる「弱者」でした。

彼が謀略家としての道を歩んだのは、生き残るために必然的な選択だったのかもしれません。

この記事では、元就の生涯における重要な決断をたどりながら、その裏に隠された「苦労人」としての素顔に迫ります。

幼少期の苦難と家督争い

明応6年(1497年)3月14日、元就は誕生しました。

当時の毛利家は、安芸国(あきのくに-現在の広島県西部)の小規模な国人領主に過ぎませんでした。

彼らは、中国地方の二大勢力である大内氏(山口)と尼子氏(出雲)という強国に挟まれた、非常に厳しい立場に置かれていました。

元就はわずか5歳で母を、10歳で父を亡くし、幼くして孤独な境遇に置かれました。

その後、兄の興元が家督を継ぎますが早逝し、毛利家は幼い甥・幸松丸が当主となりました。

大永3年(1523年)に幸松丸もわずか9歳で亡くなると、後見役であった元就が家臣の支持を得て、ついに家督を継ぎます。

しかしその直後、元就の弟を新たな当主に擁立しようと画策する家臣団が、謀反を企てます。

これを知った元就は、謀反を企てた家臣団と弟を粛清し、家中の統一を図りました。

この最初の冷徹な決断こそが、元就の謀略家としての人生の始まりであり、彼が戦国乱世を生き抜く礎となりました。

厳島の戦い:最大の賭けと奇策

家督を継いだ後も、毛利家は大内氏と尼子氏の狭間にありました。

天文20年(1551年)に大内氏の有力家臣・陶晴賢が主君を討ち、実権を握ると、晴賢との戦いが始まります。

元就は大軍を率いる晴賢との正面からの衝突を避け、徹底した情報戦と心理戦を仕掛けました。

- 戦場を選び、地の利を活かす: 大軍を狭い厳島に誘い込む。

- 偽情報で油断を誘う: 偽の情報を流し、簡単に城を落とせると思ませ、油断を誘う。

- 奇襲攻撃: 嵐の夜に密かに兵を上陸させ、奇襲をかける。

これらの知略が功を奏し、圧倒的な兵力差を覆して勝利を収めます。

この戦いこそが、天文24年(1555年)10月1日に起きた、歴史に名高い「厳島の戦い(いつくしまのたたかい)」です。

この勝利は、元就が「戦国最強の謀略家」として名を馳せるきっかけとなり、毛利家が中国地方の覇者へと飛躍する決定的な一戦となりました。

三子教訓状:家族への最大の謀略

元就が息子たちに一族の結束の大切さを説いたとされる「三矢の訓」は有名ですが、これは後世に作られた創作です。

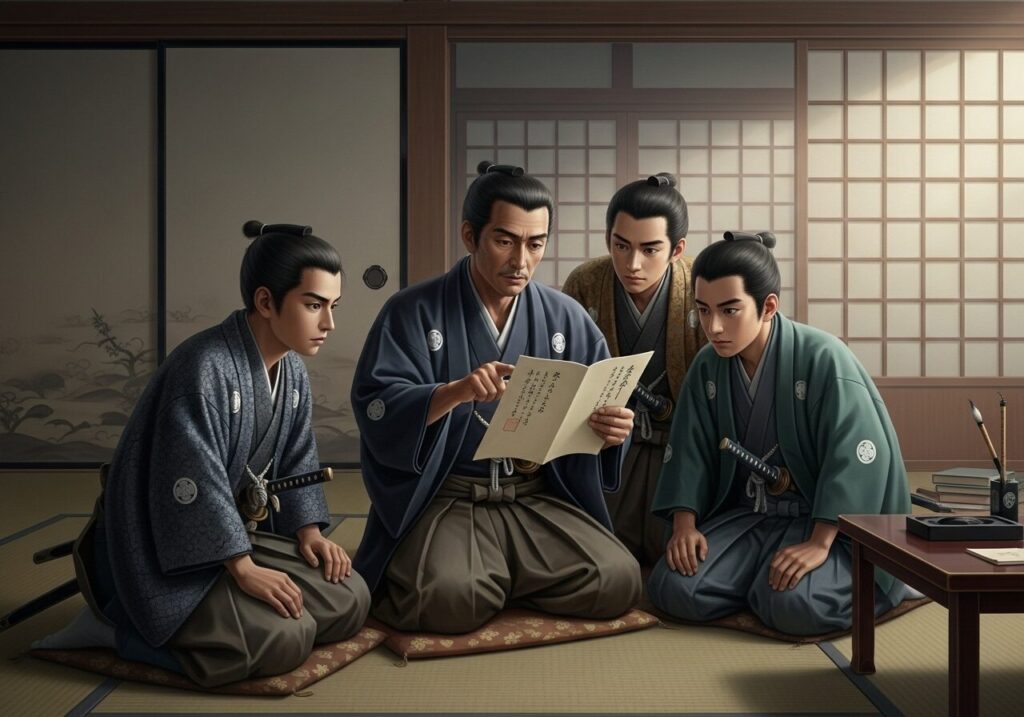

しかし元就は実際に、兄弟で協力し毛利家を存続させるように言い聞かせた、「三子教訓状(さんしきょうくんじょう)」という書状を残しています。

これは弟との家督争いという内紛を経験し、一族の結束の重要性を学んだ元就が、息子たちに同じ過ちを犯させないための切実な願いだったのでしょう。

彼が最も恐れたのは、外敵ではなく「内部分裂」でした。

一族の結束を求めるこの教えこそ、元就にとって最大の謀略だったのかもしれません。

まとめ:謀略家という名の「生き様」

毛利元就の生涯は、弱者が強者に立ち向かうための知恵と、決して揺るがない決意の連続でした。

彼の謀略は、単なる冷酷な手段ではなく、家を守り、家族を守るための必死な「生き様」だったのです。

苦難を乗り越え、知略で天下に名を轟かせた元就の人生は、私たちに「どんな状況でも、知恵と結束で道は開ける」という普遍的な教訓を与えてくれます。

わしが謀略を巡らせたのは、弱者が生き抜くための知恵。家督争いや強国に挟まれた苦難が、一族の結束を求める教えとなったのだ。

その「結束」こそが、毛利家を存続させるための最大の知恵であった。

コメント