中国地方の覇者・毛利元就の輝かしい成功の裏には、彼を支え、導いた忠臣たちの存在がありました。

中でも、若き日の元就を支えて家督争いという最大の危機を乗り越えさせたのが、重臣の一人である志道広良(しじ ひろよし)です。

今回は、毛利家の歴史において欠かすことのできない志道広良の生涯と、彼が果たした重要な役割について解説します。

毛利家の大功臣、志道氏とは?

志道氏は毛利氏の庶家であり、代々毛利家に仕え、その重臣として重要な役割を担ってきました。

本家(ほんけ)や宗家(そうけ)から分かれた一族や家系(分家)のこと。

広良は、その知略と誠実さで主君・毛利興元から深く信頼されていました。

彼の真価が問われたのは、興元が若くして亡くなった後、2歳で跡を継いだ息子・幸松丸が、わずか9歳で亡くなった時でした。

家督争いと広良の尽力

この時、毛利家は大きな危機を迎えます。

元就が家督を継いだ後、その弟の相合元綱を推す家臣が不満を抱いたことで、内紛へと発展したのです。

元就の家督相続の実現

元綱を擁立しようとする坂広秀と渡辺勝ら、一部の家臣が謀反を企てます。

広良は、元就側として鎮圧に貢献し、元就の家督相続を成功させました。

本家筋の継承

謀反を起こして途絶えた坂氏の本家筋の名跡を、広良の次男・広昌に継承させます。

これは、毛利一族の内部固めにおいて重要な措置でした。

外交ルートの確保

家督相続に介入しようとした尼子氏と関係を断ち、離反していた大内家への復帰を図った際には、大内家の重臣・陶興房を説得。

復帰を実現させました。

このように広良は、初期の毛利政権における最重要人物でした。

- 家督継承の障害を取り除いた

- 一族の結束を固めた

- 有力大名との外交関係を修復した

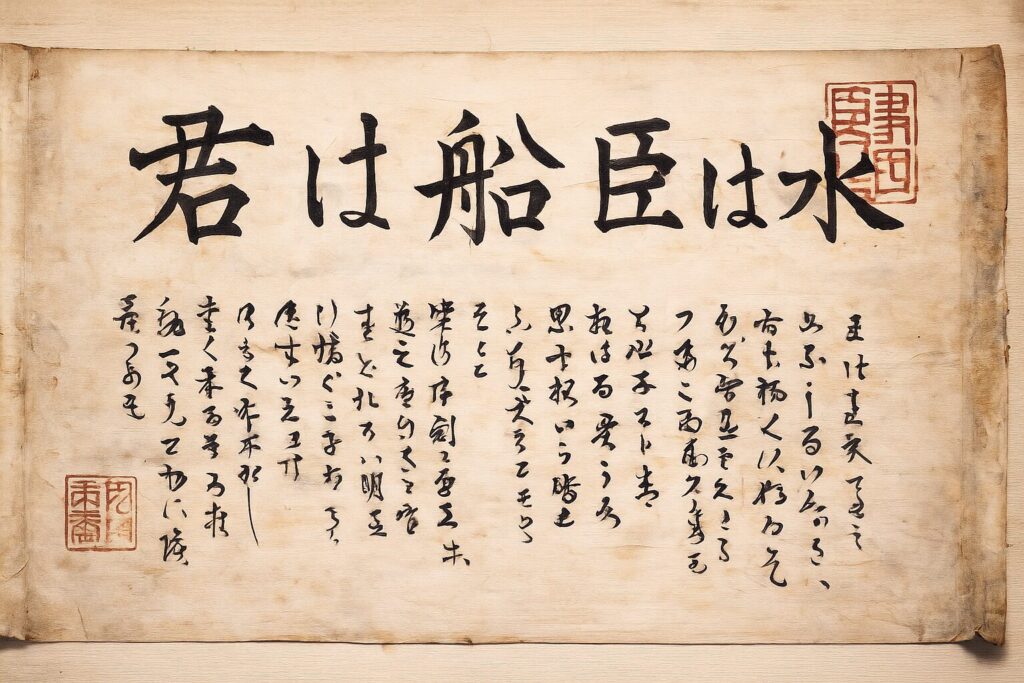

「君は舟、臣は水」に込められた想い

広良はその生涯を毛利家に捧げ、忠義を貫きました。

元就の跡を継いだ毛利隆元の後見役を務めた際には、「君は船、臣は水(きみはふね、しんはみず)」という中国の言葉を引用し、隆元に君臣の関係の重要性を説いています。

主君と臣下とは、舟と水のような関係である。水が舟を浮かべるように、臣下は主君を支える。

しかし水が舟を覆えすことがあるように、主君が不徳であれば、臣下の力で覆されることもある。

つまり「臣下を大切にし、善政を敷かなければならない」と説いたものです。

まとめ:毛利家の礎を築いた忠臣

若き元就を支え、毛利家の礎を築いた志道広良。

彼の存在がなければ、毛利家が戦国の世を勝ち抜き、中国地方の大大名となることはなかったかもしれません。

彼の生涯は、まさに「縁の下の力持ち」として毛利家の歴史を支え続けた物語なのです。

※この記事に掲載している画像はイメージです。実際の団体、個人、建物、商品などとは異なる場合があります。

元就公の偉業は、広良殿のような忠義の柱あってこそ成ったものじゃ。

家督争いの内紛を収め、外交の難局を乗り切らせた知略、まさに初期毛利家の「軍師」そのもの。

コメント